こんばんわ!介護士がんちゃんです!

今回は食事介助についてご紹介いたします。

介護施設では食事介助は1日3回行いますが、食事介助を行うだけでは安全に食事介助を行うことは出来ません。食事介助を行う前のポイントを覚えることで、立派な介護のプロとして働くことができます。

介護士10年目のがんちゃんが、食事介助を行う前に覚えるべき5つのポイントとさらには、実際に取り入れた早く覚えるコツを紹介していきます。

食事介助を行う前に覚えるべき5つの大切なこと

- 食事形態を覚える

- とろみ材の有無

- 体調の確認

- 食事道具を覚える

- 食前薬の確認

①食事形態を覚える

介護施設では様々な食事形態があります。

主食では

- 米飯

- お粥

- ペースト食

副食では

- 常食

- 刻み食

- ミキサー食

- ペースト食

施設によって呼び方は違いますが、主食だけでも3種類、副食も含めれば何種類もの食事形態からなる介護施設が多い事でしょう。

これらの食事を間違えて提供することはとても危険です。

特に、ミキサー食の利用者様に米飯を提供してしまったり、ミキサー食やペースト食の利用者様に刻み食や常食を提供してしまった場合には、窒息する可能性が高く、命にも関わる重大事故に繋がるケースがあります。

一人一人の食事形態を覚え、提供することで、食事介助における重大事故を防ぐ一番の要因にも繋がります。

②とろみ材の有無

利用者様の中には水分を飲む際、とろみ材を入れずに飲む方、とろみ材を入れて飲まれる方もいます。

とろみ材の量は、スプーン2分の1量入れる方や、スプーン2杯入れる方など様々です。

とろみ材を多く入れると不味く、少なすぎると噎せてしまう方もいるため、水分を提供するときには必ず覚えておくことが大切です。

とろみ剤についてはこちらの記事をごらんください!

③体調の確認

高齢者は日々体調の変化があります。

さらには、時間帯によっても体調の変化があります。

朝食は全量食べられても、昼食は寝ていたため全量食べる事が出来なかった。というケースも多くあります。その日、その時の状態を知り介助を行うようにしましょう。

- 「少し元気がないな」

- 「熱がある・寒そうにしている」

- 「痰が絡んでいる」

- 「寝ている・眠そう」

- 「気分的に落ち込んでいる」

など…

普段の状況と違うことがあれば、看護師や他介護職員に報告し、自分一人で判断をしないことが大切です。

④食事道具を覚える

一般的に食事を食べる時には箸やスプーンを使用していますが、高齢者の中には自助食器・自助スプーン・自助カップを使用されている方もいます。

自分で食べられることで利用者様の食欲や喜びにも繋がります。

また、人手不足で悩まされる介護職員も、一人でも多くの利用者様に自力摂取して頂けると助かります。

⑤食前薬の確認

高齢者は多くの薬を内服されている方もいます。私の介護施設の高齢者も1日に10錠以上の薬を飲んでいる方も少なくありません。

薬=食後

と思っている方は要注意です。

薬の中には食事前に飲む薬、食前薬があります。

食前薬の多くは食事約20分~30分程前に内服する薬のことです。

内服薬は正しい時間で内服することで、薬の効力が最大限に発揮されます。また、内服薬を他者に飲ませてしまい、急変、亡くなるケースもあります。

https://www.asahi.com/articles/ASM2H6WC0M2HUTIL056.html

- 誰に

- 何時に(朝食前、昼食前、夕食前)

内服介助を行うのか必ず覚えることが大切です。

食事介助前のポイントを早く覚えるコツ

食事介助のコツは5つ紹介しました!

ではどのようにすれば食事介助が早く覚えられるのかというと・・・

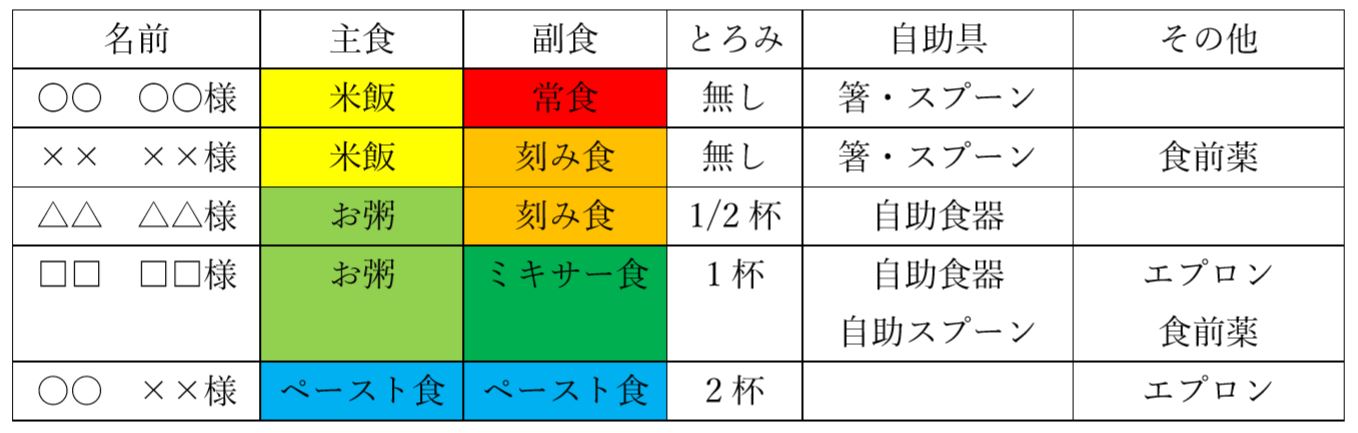

まずは、上記のような一覧表を作成しましょう。

利用者様の食事に関する情報を一覧表にすることで、簡単に確認することができます。

その結果、配膳ミスを防ぐことができ、利用者様にも美味しく安全に食べて頂けます。

また、色ごとに分けることが早く覚えるポイントです。

主食、副食の形態は覚えても、とろみ材の量や自助具が必要かと言った細かな事まで覚えることが大切なので、食事に関わる情報は1枚にまとめましょう。

一覧表にすることで、配膳する際にも確認できますが、自宅で予習や復習もできるため、早く覚えることに繋がります。

※実際に私の施設の新人職員にはこのような一覧表を配り、覚え、実践してもらっています。

まとめ

食事介助前の大切なポイントを5つ紹介しましたが、冒頭でも書いた通り、食事介助を行うことだけが介護士の仕事ではありません。

「なぜ、この利用者様はこの食事形態なのか?」と考えて、食事介助に当たることで、その人をもっと知ることができます。

お互いの信頼関係を築くためにも大切なことです。

これからは、食事介助を行うだけではなく、食事前の準備から意識して取り組んでみて下さい。

きっと、利用者様・同僚から介護士のプロとして見てもらえますよ!